Идя на первый в сезоне абонементный концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан в Московской филармонии (к слову, это единственный региональный коллектив, имеющий здесь, причем уже много лет, свой абонемент), я держал в голове дежурный вопрос к худруку и главному дирижеру Александру Сладковскому: почему именно эти сочинения избраны для исполнения, тем более старта цикла? Но прослушав мощную, на едином смысловом крещендо идущую программу, понял, что задавать его излишне: музыка Прокофьева актуальна всегда.

Прав ведущий вечера музыковед Артем Варгафтик: не бывает больших композиторов с обыденной судьбой, но у Прокофьева она не-обыденна в особой степени. Сергею Сергеевичу везло на поворотные моменты истории – впрочем, разве были в жизни Отечества в ХХ веке иные полосы?

Ну вот Первая симфония, имеющая заголовок «Классическая». Написана в 1917 году. Хотя, если не знать этой даты, по характеру музыки вряд ли скажешь, что она сочинена в пору двух русских революций. Молодой Прокофьев мало интересовался политикой. Потом-то она отыграется на нем сполна, но, судя по симфонии, пока что он может позволить себе демонстративно вынести ее за скобки своей жизни. Задиристо-успешного музыканта тогда гораздо больше интересовало овладение, плюс к сочинительской и пианистической, дирижерской профессией, а так как учиться ей приходилось на классике из классик – Гайдне, то возник естественный импульс: ответить венскому мастеру на своем главном поле – композиторском, да так, чтобы и по-гайдновски вышло, то есть солнечно-весело, и остро современно. Даже более чем современно: мне, например, в явлении тем-персонажей, особенно в том, с каким аккуратистским любованием подал их оркестр Сладковского, услышались будущие прокофьевские образы, до которых еще годы и десятилетия – ворчливый дедушка-фагот, «пионерские» прыжки скрипок, кошачье мурлыканье кларнетового контрапункта, птичье чириканье флейтового дисканта из симфонической сказки для детей «Петя и волк»… А кому-то, возможно, придут в голову другие ассоциации. Словно для того, чтобы весь этот богатый спектр не ускользнул от слушателя, дирижер изрядно замедлил темп первой части, почти сровняв его с ларгетто второй. Да и третья – знаменитый гавот – будто набрала плотности, зазвучала солидно-неторопливо, заставив по-новому вслушиваться в восхитительные мелодические и гармонические придумки, знакомые, казалось бы, досконально. Зато финал как единственная по-настоящему быстрая часть увлек своей калейдоскопической полифоний мотивов-реплик, не потеряв в их пестроте цельности.

То, как «повороты истории» постепенно овладевали самой сутью прокофьевского творчества, можно наблюдать на примере Пятого концерта. Он у композитора – вроде больного дитяти: играется гораздо реже первых трех. Как и Четвертый – но там хотя бы очевидна техническая причина: камерная скромность партитуры, где у рояля только одна леворучная строчка (сочинен по заказу однорукого австрийского пианиста Пауля Витгенштейна). Но тут-то все признаки большой, мастерски отточенной формы налицо. Более того: частей не три и даже не четыре, как в большинстве исторических образцов жанра, а пять. После токкатно-зубастой третьей, словно вбирающей в себя моторность первой и сарказм второй и выдающей их усиленный сплав, ловишь себя на мысли: уже и хлопать можно! Но следует четвертая, переводящая действие в совершенно новую плоскость. Сосредоточенное размышление выводит композитора на мелодию огромного разворота, где устремление к красоте приобретает силу нравственного императива почти на грани боли. Такой тематизм был нов даже для самого Прокофьева, еще по преимуществу кружившегося в карусели театральных образов предыдущего десятилетия («Любовь к трем апельсинам», «Стальной скок»), которую, к тому же, эмоционально подкреплял раж кочевой гастрольной жизни автора… Эта эпическая мелодика станет одной из прокофьевских доминант позже, по возвращении на Родину – в «Семене Котко», «Войне и мире», военной Пятой симфонии. И она – ярко русская: при всем почтении к зарубежной классике не могу припомнить там аналогов мощного нравственно заряженного мелодического разлета, каким захватывают нас Глинка, Бородин, Мусоргский, Чайковский, Рахманинов…

Надо ли удивляться, что ни этот пафос, ни адекватно ему удаленная от уютно-нейтрального состояния сумасшедшая карнавальность быстрых частей, включая финал, не вызвали сочувствия у публики Берлина (мировая премьера состоялась именно там). Даром что солировал сам автор, а за дирижерским пультом стоял великий Вильгельм Фуртвенглер. Учтем и время: октябрь 1932 года. Канун рокового 1933-го, за гранью которого – нацизм, борьба с «дегенеративным искусством», одним из представителей которого в глазах немецких филистеров, несомненно, был Прокофьев… И респект нынешним исполнителям, в том числе солисту Сергею Давыдченко, несмотря на юный возраст (19 лет), вполне, мне кажется, ощутившему внутреннюю драму этого переходного сочинения, не говоря об уверенной передаче всей его технической роскоши – и тем самым еще раз доказавшему, что полученная им на недавнем XVII конкурсе имени Чайковского первая премия – не случайность.

(В скобках замечу: подтверждением высоких профессиональных качеств юного музыканта стал тактично выбранный им бис – вторая часть Восьмой сонаты Сергея Сергеевича, после чего естественным дополнением прозвучала информация о том, что пианист и ГАСО РТ договорились об исполнении полного цикла прокофьевских концертов через полгода на традиционном казанском фортепианном фестивале «Белая сирень»).

.jpg)

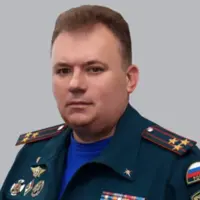

Сергей Давыдченко за клавиатурой своего любимого рояля Yamaha

Ну и, наконец, могучий финал программы – Пятая симфония. В отличие от Концерта, супер-репертуарная, но признаться, я не знал истории, рассказанной Варгафтиком: оказывается, премьеру сочинения 13 января 1945 года в Большом зале Московской консерватории под управлением автора пришлось задержать на несколько минут из-за… грянувшего артиллерийского салюта по поводу очередной победы Красной армии над германскими войсками. Услышав первые залпы, уже вышедший к пульту Прокофьев поднял руку: дескать, все идет своим чередом, слушаем гром пушек, а потом музыке найдется что ему сопоставить.

Для меня-то это всегда было очевидно: кода первой части с ее «вспышками» тарелок и отвечающим им тектоническим рокотом барабанов и тамтама – портрет тех салютов, которые я, правда, впрямую не застал, разминувшись с Победой на пять лет, но прекрасно помню их прямых «потомков» по случаю государственных праздников начала 50-х. Сначала молния огня, а через несколько секунд – догоняющий ее вселенский гром, да еще под «аккомпанемент» гуляющих в небе лучей прожекторов, мятущимися крестами словно обозначающих номер бурного столетия. Деталь, видимо, доставшаяся в наследие от дней прожекторной охоты за вражескими самолетами над нашими городами, впоследствии утраченная, но кто знает, не возникнут ли для нее новые резоны в веке XXI…

Будем надеяться, что не возникнут. И исполнение Пятой не станет лишним в множестве предупреждений об опасной грани. Ведь на самом деле партитура эта далеко не так парадна, как это привычно трактуют. Да, в ее первой части – только радость, слава и триумф. Самой войны вроде бы и нет – осталась за скобками, как революция в «Классической». Но уже во «взвихренной» второй части драматический нерв остро обнажен, даже веселая пляска в ее среднем разделе, этакая «передача по заявкам радиослушателей», отбитая «позывными» гобоев, кларнетов и валторн – это же прямой ответ на «Танец с саблями» Хачатуряна, тогда вовсю поднимавший дух советских людей в радиоэфире, на концертах… Ну а третья с ее демонстративным цитированием рокового ритма бетховенской «Лунной сонаты» и «говорящей» мелодикой именно того склада, что нащупывался в Пятом концерте – ноктюрн-плач по стране, горящей в военном пожаре, заканчивающийся фантастической аллюзией на «Волшебное озеро» Лядова и «Китеж» Римского-Корсакова. Что это. как не мольба о спасительном чуде, возносимая из глубин беды?

Да и финал, внешне тоже, как первая часть, праздничный, больше озадачивает, чем «эйфорит»: отчего так короток, а кода оборвана прямо-таки лихорадочно, на полуслове?

Браво Сладковскому и оркестру, мудро, чутко, мужественно донесшим все эти оттенки смысла. И закрепившим успех (я боялся смысловой фальши под конец, но казанцы выдержали верный тон до последних тактов) исполнением марша из «Любви к трем апельсинам». Тоже, как и гавот из «Классической», мощно укрупненного, отчего он «превзошел себя», зазвучав не просто карнавальным шествием, но шагом к Победе.