Пока многие только планируют отпуск, всезнайка статистика уже успела рассказать, где и как мы его проведем. Варианты «дома» (53%) и «на даче» (28%) опять лидируют с большим отрывом. В топ-5 входят поездки по стране (14%) и пляжный отдых (11%), а вот «зарубеж» съежился до 4%. А так выглядят предпочтения, если спросить об «отпуске мечты»: пляж — 42%, лес — 32%, круиз на теплоходе — 30%, «круго-светка» — 28%, поездки по стране и дача — по 22%. Между прочим, их соотношение (не считая «кругосветки») очень напоминает: структуру отдыха в СССР в 70-80-е годы! Правда, нет одного пунктика.

Пунктик этот — экскурсии для детей. Еще в XIX веке Россия, почти одновременно с Западной Европой, сделала их обязательной частью учебной программы. А в 1910 году в Москве создали Центральную экскурсионную комиссию для организации поездок детей и учителей. Иногда в порядке исключения в группы включали и родителей — конечно, тех, кто имел отпуска: в царской России такой привилегией пользовались только чиновники, учителя, преподаватели вузов и офицеры. Крестьянам летом не до отдыха, а рабочим, по мнению фабрикантов, было достаточно воскресений, а также религиозных праздников, которых в году насчитывалось аж 42.

Большевики, отменяя буржуйские порядки, зачеркнули в календаре почти все существовавшие в России праздники. И декретом от 14 июня 1918 года ввели двухнедельный оплачиваемый отпуск для всех наемных работников — кстати, первыми в мире. Тогда же было организовано Центральное бюро школьных экскурсий. Позже из него выросла Всесоюзная краеведческая экспедиция школьников «Моя Родина — СССР» и тематические маршруты типа: «Ленин и теперь живее всех живых», «Искусство принадлежит народу», «В буднях великих строек». Я, правда, ничего такого в школьные годы не помню, но слышала от участников, что по большей части это был способ устроить ребятам практически бесплатные поездки по стране, а если повезет с руководителем, еще и сделать их интересными, а в конце вручить значок «Юный турист СССР».

.jpg)

Фото из открытых источников

А вот трехнедельный поход по горному Кавказу, знаменитый маршрут 30, отлично помню — правда, уже в институте. Как и 345-километровый сплав по уральской реке Чусовая по маршруту 58 — этот был из разряда экстремального туризма, который стал активно развиваться в 1960-1970-х годах и прославлен песнями Владимира Высоцкого и Юрия Визбора. Впрочем, нам были по душе и обычные походы по лесам и холмам с тяжелыми рюкзаками и ночевками в туристских прию-тах или в палатках. Потому что знали: вечером будет костер, задушевные разговоры, а потом кто-то достанет гитару, которую упорно тащил весь нелегкий путь, и в ночной тиши под звездами снова поплывет и «Сиреневый туман», и «Милая моя, солнышко лесное», и «Лыжи у печки стоят», и, конечно, главная песня всех романтиков страны «Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно». Походная романтика, навсегда покорившая сердца не одного поколения советских людей. И кто знает, может, список еще не закрыт: мне почему-то кажется, что «лес» (32%) среди приоритетов «отпуска мечты» — это еще и про походы со всеми их атрибутами. Хотя, может, и нет: время уж больно не подходящее для романтики.

.jpg)

Фото из открытых источников

А про маршруты 30 и 58 я упомянула неслучайно. Удивительно, но оба берут начало в тех же 1920-х годах, когда вслед за детским туризмом начали устраивать и многодневные походы для взрослых: получивших свободное время людей надо было занять. Особенно остро стояла проблема с рабочими: те, увы, знали лишь один способ отдохнуть — в кабаке. Поначалу справиться с ситуацией помог: голод: люди устремились в деревни за хлебом. Чтобы толпы горожан с мешками не парализовали железные дороги, Совнарком разработал тогда специальный мандат — разрешение на поездку. В поезда пускали только по такому документу.

Из этих мандатов, собственно, и «выросли» путевки — национализированные усадьбы стали превращать в дома отдыха для рабочих, где не только бесплатно кормили-поили, но и развлекали разными лекциями, то есть учили культурному досугу. От объекта воспитания требовалось одно: своевременно явиться к месту отдыха и продемонстрировать тот самый мандат — путевку с отметкой об убытии из города. В пансионате, среди всего прочего, в путевку непременно вносили сведения об исполнении режима (с нарушителей могли взыскать часть стоимости отдыха).

Позже появились и санатории, а с ними и курорты. И роль путевки как инструмента воздействия выросла. Ведь сколько ни говори, что путевку в СССР мог себе позволить любой работающий (как на плакате «В сберкассе денег накопила, путевку на курорт купила»), потому что обходилась она в треть зарплаты, мы знаем, что это лукавство. Позволить-то мог, да кто ж ему даст! В середине 1970-х в СССР было 400 курортов, 2400 санаториев и пансионатов с лечением, 2676 профилакториев и 6203 дома и базы отдыха, чьими услугами пользовались 10 млн человек, то есть 5% от населения страны. Спрос в пять — семь раз превышал предложение!

Самым фешенебельным курортом тогда считалась Гагра (забавно, что сейчас это как раз один из вариантов бюджетного отдыха россиян). Гагры, как называлось это место до 1948 года, в начале XIX века основал принц Александр Ольденбургский, чтоб отвлечь русскую аристократию от заграничных вояжей. Заполучить туда путевку было нереально, как и в Пицунду с ее реликтовыми соснами и заповедниками — все они расходились «по своим». С Кисловодском было попроще: там еще в 1920-е годы вовсю кипели народные нарзанные ванны, бурлили общественные питейные галереи, а в соседних Ессентуках массово отпускали лечебные грязи. А сейчас здесь лечатся еще и участники боевых действий.

.jpg)

Кадр из к/ф «Будьте моим мужем». Фото: kinopoisk.ru

Еще проще устроиться на отдых было в Сочи, где до революции каждый промышленник считал своим долгом построить дачу. Да и советская власть основала десятки здравниц, так что санаториев и пансионатов там больше, чем где-либо. Ну а те, кто не достал путевок, ехали «дикарями», то есть платили за койку у частника рубль-полтора в сутки, как герои фильма «Будьте моим мужем» (на фото вверху). Или осваивали свободные места на побережье. Особенно популярен для подобного «размещения» был Крым, любимое место «физиков и лириков» (на фото внизу справа — кадр из культового фильма 1960-х «Три плюс два», воспевающего отдых в палатке на природе).

Кадр из к/ф «Три плюс два». Фото: kinopoisk.ru

В Крым приезжали попить вина (в Ялте на набережной сухое «Алиготе» наливали из автомата как газировку: стакан за 10 копеек), подняться на гору Волошина в Коктебеле, заглянуть в «маленькую Италию» — в Гурзуф. И, конечно, встретить круизные корабли, ходившие не только по внутреннему маршруту Одесса — Севастополь — Ялта — Новороссийск — Сухуми — Батуми — Одесса, но и за рубеж. Стоили эти туры 500 и 800 рублей соответственно. Именно в такой вояж и отправился старший экономист «Гипрорыбы» Семен Семенович Горбунков (фото вверху). Который, как мы помним, предпочел бы купить жене шубу. Но та решила: «Главное — поглядеть мир! Шуба подождет»:

Признаться, не так давно, в очередной раз пересматривая фильм, решила, что здесь натяжка: какая шуба, если зовут в путешествие. Но вспомнила рассказ приятельницы. Ее маме, бухгалтеру, как-то в райкоме предложили путевку в ГДР. Та прикинула и: отказалась! Говорит: путевка — 200 рублей, плюс поменять надо руб-лей 300, а у меня на книжке всего 600, копили на мебель. Лучше купим гарнитур. Да и еще противное собеседование в райкоме, без которого разрешения на выезд не получить. Дело тоже происходило в конце 1960-х, как и в фильме «Бриллиантовая рука». Тогда за рубеж в год выезжали 1,5-1,8 млн человек.

А двумя десятилетиями позже, в 1991-м, когда отменили выездные визы, за границей побывали уже 11 млн, то есть чуть меньше 4% населения. Хозяева зарубежных отелей сетовали: русские везде ездят с кипятильниками, готовят в номерах и вырубают свет. А еще тащат полотенца, мыло, халаты. И пытаются выехать, не заплатив за содержимое бара. Сетовать-то сетовали, но всячески привечали наших соотечественников, которые, экономя на еде, совсем не экономили на подарках домой...

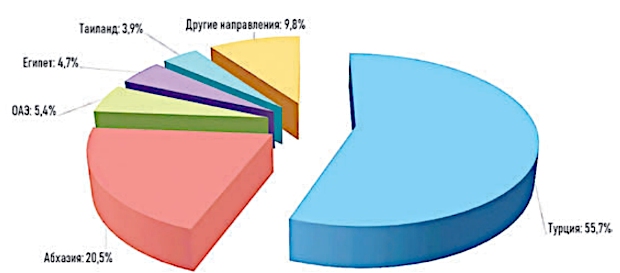

Ну а сейчас, по данным ВЦИОМа, загранпаспорт имеют треть россиян. Для сравнения: в США — 44%, в Китае — 17%, в Израиле — 87%, а в Северной Корее (да, там тоже есть загранпаспорта, их выдают по запросу: «Для выезда к родственникам в Китай») — 11%. Впрочем, иметь загранпаспорт и ездить за рубеж — совсем не одно и то же. По подсчетам Ассоциации туроператоров, в 2024-м за границей побывают 5,6 млн россиян — те же 4%, что и в СССР перед распадом. Вот и считайте...