Вчера в крупнейшем художественном музее столицы открылся большой выставочный проект «Оттепель». Это уникальный случай, когда три ведущих культурных «кита» города (остальные два – Музей Москвы и ГМИИ имени Пушкина) договорились осуществить цикл проектов на общую тему. Музей Москвы уже стартовал со своей выставкой в декабре. Теперь свой взгляд на переломную, полную сбывшихся и несбывшихся надежд эпоху представили на Крымском валу.

.jpg)

Кураторы выставки представляют ее каталог

Знатоки докопались: оказывается, название периода с 1953 до 1968 года (со смерти Сталина до ввода советских войск в Чехословакию), которое принято связывать с повестью Ильи Эренбурга, тот почерпнул у Николая Заболоцкого. «Оттепель после метели. / Только утихла пурга,/ Разом сугробы осели / И потемнели снега» – строки из стихотворения 1948 года...

Это изменение климата особенно важно в свете перемен, произошедших с Россией в дальнейшем. История движется по спирали: вслед за подавлением «пражской весны», кажется, неизбежно наступили заморозки, хотя советский режим уже не смог вернуться к массовым «зачисткам» свободомыслия. А затем опять наступила весна, пора надежд – горбачевской перестройки и возникновения новой России на руинах СССР. Вообразить такой сценарий не могли, наверное, самые смелые из «отцов оттепели», однако без их дерзости и готовности прошибать стены официоза не могли бы сформироваться ни те, кого потом назовут «прорабами перестройки», ни те, кому предстояло строить уже новую страну.

.jpg)

Куратор Кирилл Светляков у картин Юрия Пименова

Третьяковка запустила проект в преддверии оттепели в природе. И поразила глубиной подхода, пристальностью взгляда и широтою охвата явления – от центральных событий эпохи до бытовых предметов, встроенных в шоу по принципу стилистического единства. Поэтому здесь наряду с классическими картинами вроде шедевра Виктора Попкова «Строители Братской ГЭС», гравюрами, скульптурами – и ткани с присущим тому времени геометрическим орнаментом (привет «абстракционистам»!), и фарфоровые статуэтки характерных обтекаемых форм, и сервиз с рисунком, повествующим о размахе жилищного строительства. Впрочем, художники по фарфору и в XVIII веке запечатлевали важные события и ландшафты. В веке ХХ-м с этим успешно справлялась фотография – ее на выставке так много, словно это манифест. Эпоха дана в лицах, документах, шедеврах фотомастеров. Кстати, стилистику черно-белого снимка, да и кино отразил дизайн выставочного пространства, где чередуются темно-серые и белые щиты для экспонатов. Можно вспомнить и черно-белое надгробие, которое сделал для могилы Хрущева Эрнст Неизвестный, – метафору противоречивости.

.jpg)

Владимир Высоцкий и Зиновий Высоковский на сцене Театра на Таганке

Но рядом есть и более утилитарные достижения инженеров, технологов, дизайнеров. Пылесос в форме Сатурна с кольцом напоминает об освоении космоса – и о том, что современная техника пришла в жизнь частного человека. У жильцов новых квартир – «хрущевок», куда горожане массово переезжали из подвалов и коммуналок, появились не только отдельные санузлы, но и немыслимые прежде стиральные машины – и вот одна из них, рижского производства и космического вида, словно ракета на старте. Прорыв человека в космос и развитие науки станут магистральной темой вплоть до 1980-х. Наравне с «лириками» в фокусе – герои-физики: вот «куст» керамических портретов – шаржей на членов семьи академика Петра Капицы и его учеников.

Уже с 1950-х живопись и графика взаимодействуют с другими видами искусства – музыкой, кинематографом, также переживающим обновление, но более всего – с литературой. Вспомним многолюдную аудиторию Политехнического на вечерах поэтов, и открытый тогда же в Москве памятник Маяковскому (вот его бронзовый бюст), и вал новых романов, и публикации тех, что десятилетиями «лежали в столе». Словом, тотальная инсталляция.

.jpg)

Евгений Евтушенко у себя дома. 1966 год

Из мира повседневности, тесно переплетенной с дизайном, на выставку попали зарисовки магазинных витрин, интерьеры квартир, эскизы модных платьев, чьи обладательницы будто ждут сурового героя-романтика – рыбака, геолога, нефтяника. Вот-вот взревет мотор его «Волги» с рисунка трагического художника-одиночки Бориса Турецкого. Остро переживая проблемы социума, он будто случайно выхватывал характерные приметы из потока жизни, а осколкам неказистого быта придавал монументальное измерение.

Оттепель – ближайшая к нам эпоха, которая в силу временнОй дистанции уже вправе подвергнуться полноценному анализу. Заставшие ее люди теперь в категории «50+». Не все из них по малолетству бывали на выставках и поэтических вечерах, но в легкие каждого проник тот свежий ветер, что вдохнула тогда вся страна. Конечно, процесс пошел не без потрясений. В 1962 году разразился громкий скандал в Манеже на выставке к 30-летию МОСХ – Московского отделения Союза художников СССР. В результате провокаций со стороны ультраконсервативного крыла ЦК КПСС его первый секретарь Никита Хрущев изругал непонятных ему художников. Августейший гнев вызвали и пожилой Роберт Фальк, и молодой Эрнст Неизвестный, и ученики студии Элия Белютина, и другие начинающие, ныне – классики российского искусства. Среди них был Павел Никонов, автор картины «Геологи» – из-за нее и выдумали название «сурового» стиля эпохи. Выставка не могла обойтись без этого полотна, но включила и другую важную для Никонова работу – портрет отца, вернувшегося из лагеря. Отрадно, что на вернисаж в Третьяковке пришел и сам Никонов – теперь мэтр живописи, и другие прижизненные классики, свидетели и творцы «оттепели»: вдова Андрея Вознесенского Зоя Богуславская, Таир Салахов, Мариэтта Чудакова, ветеран «Таганки» Вениамин Смехов…

Память о войне и возвращение репрессированных – две главные темы, пронизавшие искусство 1950-60-х. Приход «оттепели» напрямую связан с прекращением репрессий и возникновением веры в торжество справедливости. Мол, она неизбежно распространится и на художников, которые отныне могут творить по зову сердца, изобретая и экспериментируя, но не следуя безоговорочно пресловутым канонам соцреализма… Портрет «сидельца» Варлама Шаламова, написанный в духе постимпрессионизма Борисом Биргером, выявил и связь с довоенным искусством той поры, когда было еще возможно многоцветье стилей и направлений.

Совпал с «оттепелью» и ряд мастеров, в 1930-е ставших знаменем соцреализма, как Александр Дейнека или Юрий Пименов. Картина последнего – эмблема выставки: по дощатым мосткам новостройки идут молодожены. Кажется, будто девушка в коротком белом платье – дочь героини давнего пименовского холста «Новая Москва»: помните, где девушка за рулем кабриолета мчится по летней столице.

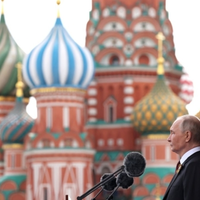

.jpg)

Вячеслав Зайцев и манекенщицы Всесоюзного дома моделей на Красной площади. Вторая половина 1960-х годов

На рубеже 1950-60-х советское искусство декларирует свою полифоничность, желание двигаться по разным траекториям: и в русле реализма, и со взглядом в сторону западного модернизма. При всем разнообразии почерка художников объединяет главное: в центре их творчества образ человека, и этот герой – больше не «винтик» социндустрии, не обезличенный фигурант парадов, а личность, трактованная с вниманием к индивидуальности и тонким лиризмом.

В контекст «оттепели» включен и разговор об архитектуре. Новый Арбат, а тогда Калининский проспект, – словно мост из Москвы в новые города мира, вроде Бразилиа. Кстати, это грандиозное творение Оскара Нимейера связано с наследием великого русского зодчего Ивана Леонидова… Увы, сегодня, по словам одного из кураторов выставки, эта архитектура «очень некрасиво старится». Но если у проекта есть сверхзадача, почему бы ему не стать месседжем для городских властей? От элементарного ремонта обветшавшего модернизма до воссоздания, скажем, памятника позднего советского стиля – здания Института научной информации, сгоревшего вместе с книгами два года назад и оставившего после себя позорные руины, к которым пока еще не прикасалась рука созидающего человека.