Василий Суриков — знаменитый, хрестоматийный, уникальный и вместе с тем... практически неизвестный художник. Удивлены? Но ведь многие его работы, ныне составляющие национальную гордость России, долгие десятилетия хранились в музейных запасниках. Выставлялись преимущественно исторические сюжеты. Да и те фильтровались — например, религиозные или связанные с такой непростой темой, как казацкая, находились под негласным запретом. Единственная большая, но опять-таки идеологически спрямленная суриковская выставка прошла в Ленинграде в далеком 1937-м...

Нынешняя экспозиция, вобравшая более 120 работ мастера из музеев Москвы, Красноярска, Петербурга, а также из Московской духовной академии и столичной Галереи Ильи Глазунова, показывает Сурикова во многом для нас нового.

Творил он на рубеже XIX и ХХ веков. Работал много, упоенно. В творчество погружался в самом прямом смысле, как это вышло, например, со «Степаном Разиным».

Над этим грандиозным полотном художник работал более двадцати лет. Оно и стало в итоге одним из последних его произведений. Первый эскиз был создан в 1887 году. Завершающие — уже в 1910-м. Среди персонажей значилась, в частности, персидская княжна. Та самая, что воспета в популярном городском романсе «Из-за острова на стрежень» на слова Дмитрия Садовникова. По одной из версий, в ее образе Василий Иванович запечатлел свою жену Елизавету Шаре, первую и единственную на всю жизнь любовь.

Писал художник супругу и раньше. Например, на знаменитом полотне «Меншиков в Березове» мы узнаем те же черты в облике старшей дочери ссыльного князя, сидящей на скамеечке у ног «светлейшего». Тот с печалью смотрит на любимое дитя, зная, что девушка больна и дни ее сочтены. Картина странным образом срифмовалась с судьбой самой Елизаветы Августовны: спустя пять лет жена Василия Сурикова скончалась 30-летней от порока сердца, спровоцированного ревматизмом. Художник сам долбил ей могилу в мерзлой земле...

В «Степане Разине» этот женский образ еще глубже, проникновенней. Но — только на предварительном варианте. В окончательном княжны нет, и причина, по воспоминаниям тех, кто знал Сурикова, в той самой мелодии «Из-за острова на стрежень». Он не хотел, чтобы его творение стало иллюстрацией к расхожему романсу. Куда важнее считал показать масштаб личности мятежного казака. Ведь и сам происходил из старинного донского казачьего рода. И не условно, не на словах проживал судьбы своих героев, а порой сам перевоплощался в них. Для вхождения в образ того же Разина сшил и долго носил костюм атамана — один в один какой был у Стеньки в его мятежную пору.

К нынешней выставке в Русском музее это монументальное полотно прошло масштабную реставрацию, занявшую более года.

— У «Степана Разина» большое количество живописных особенностей, — сказал «Труду» Марат Дашкин, завотделом реставрации станковой и масляной живописи музея. — Одни размеры 318×600 см чего стоят! Если сравнивать три его крупнейшие работы, в их числе «Переход Суворова через Альпы» и «Покорение Сибири Ермаком» — эта наиболее трудоемкая. Многослойность живописи говорит о том, что он неоднократно возвращался к картине, переписывал, добавлял, убавлял в соответствии с приходившими новыми идеями. Нечастый в истории искусства пример столь сложного созревания замысла.

— Если присмотреться к холсту, можно заметить шов.

— Да, полотно сшивное. У «Ермака», схожего по размеру с «Разиным», цельное, а здесь... Зачем он так сделал, было ли то лишь технической необходимостью или тут какая-то композиционная правка? Пока — вопрос. Много ещё предстоит поработать в архивах, чтобы лучше понять художника.

Он был неколебим и всегда писал так, как видел, чем сильно, случалось, раздражал «академистов», а порой не только их. Коллега Верещагин, выдающийся баталист, попрекал Сурикова неточностью в картине «Переход Суворова через Альпы». Как так, говорил, у вас солдаты с примкнутыми штыками на спуске с перевала? Да они же поранят друг друга. Не могло такого быть у Суворова!.. А Василий Иванович невозмутимо отвечал: «Мне важна правда не буквалистская, а эмоциональная. Эти две большие правды дополняют друг дружку».

Художник знал что говорил: прежде чем писать тот же «Переход», он отправился в Швейцарию, к знаменитому Чертову мосту, сам скатился вниз, чтобы понять, каково было там русским солдатам зимой 1799 года в лютый мороз, на гололедице при полной экипировке.... Как резюмировали современники, «Суриков — не судья истории, он ее поэт».

Суриков даже в эскизах добивался этой правды. Их на выставке в Корпусе Бенуа немало. Удивляешься многочисленной вариации типажей, один другого интересней: иному автору хватило бы на целую вереницу картин.

За многочисленными историческими полотнами всегда немного оттеснялись в тень его портретные работы. Хотя про все картины Сурикова, независимо от темы, можно сказать, что они портретные. Будь то «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка» или «Исцеление слепорожденного» — в каждом персонаже видна душа.

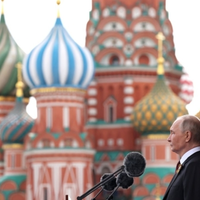

.jpg)

Суриков говорит со зрителем на самые разные темы, в том числе религиозную

Большого труда и души потребовала и нынешняя экспозиция Русского музея. Собрать в одном месте столько работ, часть из которых можно перемещать только на специальных валах — дело хлопотное и ответственное. К тому же музейщики всегда ревностно относятся к передаче своих шедевров в другие руки, даже когда это прекрасно известные и глубоко уважаемые коллеги. К тому шло нынче и с «Боярыней Морозовой» из Третьяковки. Пришлось вмешаться министерству культуры РФ, благо гендиректор Русского музея Алла Манилова еще недавно представляла это ведомство в статусе замминистра. Помог, видимо, и упрямый характер самой боярыни. Мистики в жизни Василия Сурикова хватало.

Впервые в рамках подобных выставок в Корпусе Бенуа создан специальный просветительский зал, где посетителей всех возрастов ждет диалог с профессионалами. И, можно сказать, специальным экспонатом на вернисаже стал стенд с генеалогическим древом Суриковых — Кончаловских — Михалковых.

.jpg)

Генеалогическое древо Суриковых — часть истории России

На время работы экспозиции — до 13 мая 2024 года — его передал сюда правнук художника кинорежиссер и актер Никита Михалков. Он же выставку и открывал.