Ровно 50 лет назад в ноябрьском номере «Нового мира» напечатали повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Что это было для «самой читающей» страны, нам, сегодняшним, представить трудно. Более чем 100-тысячного тиража не хватило и на день продаж, в библиотеках записывались в очередь на месяцы вперед, а участникам пленума ЦК КПСС голубые журнальные книжки вручались в Кремле как важный партийный документ. Пожалуй, ни одно художественное произведение в России за этот бурный век не было встречено так живо и яростно, не вызвало столько надежд и проклятий, как это. Почему? Об этом мы говорим с вдовой великого русского писателя.

– Читаю в дневниках Твардовского: получив осенью 1962 года высочайшее позволение Хрущева напечатать повесть Солженицына, главный редактор «Нового мира» заплакал от радости, от того, что может исполнить дело, которое потом считал одним из главных в своей жизни... Как объяснить эти эмоции людям нынешним, ищущим чтения легкого и необременительного?

– Чтобы понять это, надо хотя бы немного отрешиться от суеты и включить воображение. И постараться представить ту жизнь, которой жили отцы и матери. Вообще-то их, жизней, было две. В одной народ участвовал в стройках, в том числе великих, возводил страну. Но параллельно этой жизни текла совсем иная – казарменная, жестокая, растаптывающая судьбы. Срезали каждого, чья голова высовывалась чуть выше. Вылез – в лагеря.

Сейчас, когда снова слышатся аргументы про эффективного менеджера с усами и историческую целесообразность лагерного труда, якобы позволившего тогда стране совершить гигантский индустриальный рывок, когда предлагается отнестись к прошлому по формуле «победителей не судят», надо отчетливо понимать: дело было вовсе не в поиске экономической выгоды – рабский труд никогда не будет эффективнее свободного. Власть ставила первейшей целью совсем другое: посеять страх и молчание, отучить людей мыслить, выработать в каждом лояльность на уровне инстинкта. Именно этот страх стал цементом, сковывавшим общество. Помнится, про общество так и говорили с гордостью: монолитное... Каждый, кто посмел сказать не так или донесли на него, что он думает не так, подвергался гонениям.

Для переживших несколько десятилетий такого страха (некоторое уменьшение его случилось только во время войны) публикация в советском журнале «Ивана Денисовича» стала не просто сорванным запретным плодом, глотком чего-то свободного. Это было счастливое озарение: если об этом так рассказывают, значит, это ушло навсегда. И возвращения той, вскормленной страхом и несвободой, жизни уже не будет. Прочитавшие повесть люди чувствовали счастье – и в этом нет никакого преувеличения. Сам глава партии, верный ленинец Никита Хрущев разрешил, значит, действительно оттепель, значит, все всерьез... Да, потом эту оттепель подморозит, но ощущение перемен, этот знак люди запомнили, и прежний страх уже не вернулся. Страна больше никогда не была такой, как при Сталине. Вот что такое был «Иван Денисович»...

– Наталия Дмитриевна, а вы сами когда прочли эту повесть?

– Сразу прочитала, едва вышел журнал. Мы подписывались на «Новый мир», получили ноябрьский номер 19 ноября. Я училась на последнем курсе мехмата в МГУ. Уложила маленького сына спать, помыла стол на нашей маленькой, 5-метровой кухоньке и села с журналом. Точнее, не села, а встала на коленки на табуретку (любила так читать) и... Опомнилась, только когда перевернула заключительную страницу. Так и простояла на коленках – до последней строчки.

– Но у вас же не было лагерного опыта, тяжкого, горького. Откуда вдруг такой пронзительный интерес к чужой и далекой жизни заключенного Шухова?

– Конечно, у меня не было личного опыта, хотя о существовании той, другой жизни за колючей проволокой я знала не понаслышке. У меня дед сгинул в лагерях в Инте в 1943-м. А был он человеком отменного здоровья. Помню себя маленькой девочкой, когда все, что только можно, собиралось и откладывалось для посылки деду. И как мы с бабушкой ездили отправлять эти посылки за 101‑й километр от Москвы, видимо, бабушка опасалась делать это из самой столицы...

Так вот, повесть поразила меня не «открытием темы», а огромной художественной силой и правдой. Ибо одно дело знать вообще, а другое – представить все воочию: как они жили, что чувствовали. Солженицын сумел окунуть нас в этот барак, в промзону, и мы целый день, от первого удара молотком в рельс в пять утра и до отбоя, прожили рядом с Иваном Денисовичем. И вот это было потрясением. Даже мне, совсем молодой, пока читала повесть, стало ясно, какого огромного дара писатель к нам явился.

– Ивана Денисовича сразу же стали ставить в ряд с любимым героем русской классической литературы, маленьким человеком из книг Пушкина, Толстого, Достоевского... Сейчас, через 50 лет, как вам кажется, насколько правомерно такое сравнение?

– Всякое сравнение – мерно. Насколько плодотворно – не знаю. А вот в том, что повесть легко и естественно вписывается в традицию русской литературы, не сомневаюсь. Первое, что подчеркнул Твардовский Александру Исаевичу: насколько точно выбран герой, Иван Денисович. Ведь и критика тогда звучала по солженицынскому адресу: что же вы не поставили в центр человека интеллигентного, тонкого, страдающего не только физически, но и морально, пытающегося разобраться в парадоксах эпохи, воспаряющего над лагерным бытом. А взяли какого-то работягу, у которого только и заботы, что еще один день пережить. Но Твардовский говорил: если бы вы, Александр Исаевич, сделали другого героем, то и половины той убойной силы ваша повесть не набрала бы. И то, что именно Шухов, простой русский человек, ни в политике, ни в классовой борьбе не замеченный, стоит в центре повествования, в центре всей этой маеты, которой обернулась жизнь для миллионов – это и делает повесть событием всенародным.

– Это, кстати, ответ тем, кто и сегодня уверяет: сталинские репрессии нужны были для обновления элит в интересах страны, а народа это вообще не касалось.

– Ну да, ради обновления элит регулярно пускали кровь стране... Сейчас, когда мы уже доподлинно знаем из отечественной истории, что концлагеря были ленинским ноу-хау, которым потом полномасштабно воспользовались и Сталин, и Гитлер, даже спорить с подобными утверждениями не хочется. Ну нет предмета!

– Наталия Дмитриевна, после выхода повести в свет у Александра Исаевича отношение к Хрущеву как-то поменялось в лучшую сторону? Вождей любить у него причин не было, но ведь Никита Сергеевич, дав добро на публикацию, прорвал плотину. Да, собственно, и писателя Солженицына читающая Россия узнала только в ноябре 1962-го, хотя сочиненного и написанного у него за душой было уже немало.

– Вы знаете, к Хрущеву чувства как были, так и остаются смешанными. У Никиты Сергеевича у самого руки в крови, к тому же он после Ленина был самым крупным гонителем церкви, и это со счетов истории никак не сбросить. Но, как и все заключенные, Солженицын испытывал к Хрущеву большую и естественную благодарность – за то, что в апреле 1956-го Хрущев распустил политическую ссылку, освободив от нее отбывавших сроки по 58-й статье. Тот же Александр Исаевич после восьми лет заключения был обречен на вечную ссылку в ауле Кок-Терек. Вечную! Отбыл в ней три года. Итого из жизни минус одиннадцать лет. А сколько таких было? А сколько не вернулось? При Хрущеве начали выпускать людей из лагерей, потом пошли реабилитации. Но сколько семей в виде компенсации за родных и близких получили всего лишь справку с сухими словами: «Дело прекращено за отсутствием состава преступления». Кто и на каких весах может взвесить загубленные судьбы и те остатки жизни, кому больше, кому совсем ничего, что выпало провести свободным после освобождения? Разве что Господь Бог.

Что касается публикации, то этот факт и сегодня кажется совершенно невероятным. Она действительно могла случиться только с позволения первого лица в государстве. Но сколько еще обстоятельств должно было совпасть...

– Каких именно?

– На этот вопрос отвечу солженицынскими словами. Когда отмечалось 20-летие выхода «Ивана Денисовича», мы находились в изгнании, и Александр Исаевич в интервью Би-би-си объяснял так: «Для того чтобы такое случилось, нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Если бы не было Твардовского как главного редактора журнала – нет, повесть эта не была бы напечатана. И если бы не было Хрущева в тот момент, тоже не была бы напечатана. Больше того: если бы Хрущев именно в этот момент не атаковал Сталина, тоже не была бы напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе в 1962 году подобно явлению против всех физических законов – как если бы предметы сами стали подниматься от земли кверху или холодные камни сами стали бы накаляться до огня». Вот так он говорил, и лучше него мне сказать не удастся.

– В уже упомянутых дневниках Твардовского хорошо видна та борьба, которую вел редактор «Нового мира» за публикацию новых произведений Солженицына – «Ракового корпуса», «В круге первом». Бесконечные попытки дозвониться, достучаться до власти, но уже Брежнев, уже танки в Праге, уже Солженицын враг и отщепенец... Что вы можете сказать об отношениях редактора и писателя, нашедших друг друга 50 лет назад?

– Кроме дневников Твардовского об их отношениях горячо рассказано Солженицыным в книге «Бодался теленок с дубом», и многие считают, что трудно найти более живой и нежный портрет Александра Трифоновича. Александр Исаевич любил Твардовского какой-то удивительной, мужской любовью. Но в разгар борьбы, «бодания с дубом», он недооценивал всей тяжести положения Твардовского. С годами Солженицын все больше проникался его муками мученическими на посту главного редактора, над которым нависала толпа партийного начальства, все больше сочувствовал ему и все больше его любил. Несомненно, очень много значили для Александра Исаевича крестьянские корни Твардовского. И его истинно народный «Василий Теркин», великая вещь. А у самого Твардовского своя заноза в сердце: семья сослана, брат сидел. И то, что новый автор – не москвич, не обласкан, а совсем даже наоборот, и не литератор по профессии... В общем, все оказалось так сцеплено, сплетено в их жизнях, что расцепить уже никому не удалось, хотя и многие старались. Когда главному редактору «Нового мира» принесли рукопись «Ивана Денисовича», именно короткое, из шести слов резюме сыграло решающую роль: «Лагерь глазами мужика, очень народная вещь». Это попало в редакторское сердце, с этого все и началось.

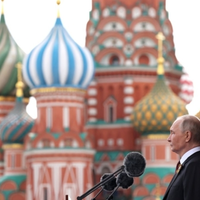

– Наталия Дмитриевна, на вашей недавней встрече с президентом Путиным вы говорили об острой необходимости вернуть в школы литературу как полновесный предмет. Между тем «Один день Ивана Денисовича», как и «Архипелаг», все еще сохраняются в школьной программе. По-вашему, молодым понятно, о чем это?

– А что там неясного? Язык? Так лагерный жаргон, элементы которого кое-где присутствуют в повести, давно растворился в русском языке, став его частью: слишком многие в стране сидели и говорили на нем. Другое дело, что нынешние поколения могут не поверить, что все так и было наяву, а не в писательских фантазиях. Сейчас ведь полемика о прошлом пошла по новому кругу. И «вождя народов» подымают на щит не те, кто с ним жил, ведь его уж 60 лет нет на нашей земле, а те, кто недоволен днем сегодняшним. А таких очень много, живущих плохо, бедно, главное – не по справедливости. Тут-то и возникает мотив: Сталина на вас нет!

Но это же только подтверждает сегодняшнюю актуальность солженицынских книг, и особенно для молодых, которым надо помочь разобраться и в дне сегодняшнем, и в днях прошедших.