- Вадим Михайлович, как вы считаете, гражданское общество в современной России - это уже социальный факт или "светлое будущее"?

- Однозначно сказать нельзя, но все же это пока более пожелание, чем реальность. В ХIХ веке под обществом понимался либо высший свет, либо тайные общества. И основная масса людей - крестьяне - жила в деревнях, в общинах. Но всех объединяла только власть, подданство. Несмотря на то, что произошла индустриализация и люди переехали из сел в города, пережитки общинного быта и сознания во многом сохранились. Отсюда и местничество, и сепаратизм. Еще Деникин, когда писал "Очерки русской смуты", удивлялся: мол, война идет, немцы наступают, а там землю делят. Крестьянин втыкает штык в землю, бежит и говорит: "Я - рязанский, до меня не дойдут..!" Люди все еще не чувствуют себя единым целостным гражданским обществом, а лишь прикрепленными к своей области, к своей малой родине.

- Каким должно быть влияние общественного мнения на власть в условиях российской специфики?

- Гражданское общество - самостоятельный субъект в политической жизни наряду с государством. Оно может сотрудничать с властью, спорить, в какой-то степени и конфронтировать. Для такого диалога и существуют гражданские права на объединение, собрания, митинги, демонстрации, референдумы. Общество должно участвовать с властью в обсуждении важнейших проблем внутренней и внешней политики. Если оно этого не делает - это не гражданское общество, а толпа нахлебников на шее государства.

Предрассудок, доставшийся россиянам в наследство от сословного общества, в том, что политика - удел элиты, которая к этому особо призвана. Конечно, политика - дело профессиональное. Но это не значит, что за ее рамки выводится вся остальная масса людей. И то, что многие соглашаются с этим предрассудком, является ярким признаком того, что люди еще не осознают себя гражданами. Гражданин - тоже политик, пусть не профессиональный, но со своими правами и обязанностями, среди которых - выбирать и контролировать власть, платить налоги и защищать национальный суверенитет. И гражданское общество - не что иное, как форма контроля, проверки обществом государства. Сегодня на Западе говорят о том, что это еще и контроль над сферой бизнеса...

- Немалая часть населения России борется за выживание, не обращая внимания на политику. Получается, что диалог с властью - прерогатива состоятельных людей?

- Конечно, если человек думает только о том, как выжить и прокормить семью, ему не до государственных проблем. Гражданское общество - это не общество нищих и бедных. Человек не должен вкалывать как раб, чтобы не оставалось времени на мысли о судьбах Отечества. Кроме того, необходим определенный тип культуры. Если человек ждет милости только от власти и природы, и ничего от самого себя, - ничего и не получится. Поэтому важна смена культур. Очень непростой вопрос: что такое культура гражданского общества. Это новый язык, новое мышление. Люди должны научиться понимать друг друга. Мы пока слишком доверяем лозунгам и плохо слушаем аргументы. Поэтому у нас в России лидеры общественного мнения - художники, режиссеры и актеры. А в развитом гражданском обществе на первый план выходят юристы, мыслители. И гражданское общество без рациональной культуры существовать не может. Европа прошла три двери: Возрождение, Реформацию и Просвещение. Все это заняло пятьсот лет. Такова была цена вхождения в гражданское общество.

- Что сегодня препятствует строительству гражданского общества?

- Гражданское общество не строят, а слушают. К людям надо относиться власти как к гражданскому обществу - и тогда оно сложится.

Новости

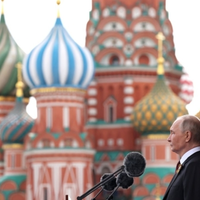

Президент РФ Владимир Путин заявил, что без формирования гражданского общества невозможно дальнейшее развитие России как современного демократического государства. О том, как осуществить диалог на равных между обществом и властью, рассуждает член научно-э

Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...

80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....

80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....

Командование противника держало против российской армии только две бригады территориальной обороны

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...

Хороших решений проблемы бродячих собак пока не найдено

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...

Первые иски к кикшеринговым компаниям появились сразу в нескольких районных судах Петербурга

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...

В Калининграде получили первую партию черной икры

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...

Выведена формула: чем выше каблуки, тем больше хромает экономика

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...

Может, государству стоит обратить внимание на проблемы миграции?

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...

Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...

В одном из дворов Архангельска появился механизированный дворник

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....

Противник понес их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр»

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...

У россиян в массе безэмоциональные «покерные лица»

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...

В Оренбургском заповеднике зацвели тюльпаны Шренка

Цветет символ весны В Оренбургском заповеднике распустились тюльпаны Шренка. Эти желтые цветы на Южном Урале считаются символом весны. Ботаники напоминают, что посетители заповедника могут любоваться тюльпанами, а вот рвать категорически...

36-летняя екатеринбурженка родила тринадцатого ребенка

Счастливая чертова дюжина На Урале случилось редкое по нынешним временам событие. Жительница екатеринбургского района Уралмаш благополучно разрешилась от бремени тринадцатым ребенком. Как сообщили акушеры горбольницы № 14,...

Это поселок заняли подразделения группировки войск «Запад»

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...