Чаще всего оппоненты этой концепции - по составу они совпадают с традиционными оппонентами российской власти в стране и за рубежом - не довольны приставкой "суверенная" к слову "демократия". Есть, мол, демократия как таковая, а любые определения и эпитеты призваны затушевывать фактическое ее отрицание - как термин "народная/пролетарская демократия" был средством камуфляжа авторитаризма советского строя. Как политолог должен разочаровать всех сторонников "чистой", без определений, демократии. Такой в природе не существует, политической теории известно множество разновидностей демократии, которые описываются различными прилагательными. Человечество еще в поздние первобытные времена начинало с военной демократии. Продолжало прямой демократией - типа новгородского вече, - которую также называют плебисцитарной. От одного из американских отцов-основателей Джеймса Мэдисона берет начало представительная демократия, весьма распространенная в современном мире. А есть еще такие демократии: охранительная (Бентам, Милль), развивающая (Руссо), партиципаторная или "прямого участия" (Пелтман), элитарная (Шумпетер), полиархическая, или многовластная (Милтон Фридман), консоциативная (Лейпхарт). И это только основные теории демократии, подкрепленные наиболее громкими именами и реализуемые на практике. А если учесть, что у каждой из этих теорий есть либеральные, консервативные, социалистические, анархические, популистские и прочие интерпретации, то их число можно смело умножать в несколько раз. Нет одной демократии в теории и в жизни, и термин "суверенная демократия" ничуть не хуже других.

И он вовсе не создан для ухода от демократии. Напротив, ключевым в словосочетании является именно понятие демократии. Хотя у большей части нашего народа оно весьма не популярно, поскольку ассоциируется с хаосом 90-х, Кремль и "Единая Россия" однозначно дают понять, что видят будущее России именно как демократического государства, реализующего принципы народного суверенитета. При этом никто не считает, что нынешнее состояние отвечает высшим демократическим стандартам, сознавая, что строительство институтов народовластия - долгосрочный проект. Не меньшее раздражение у критиков вызывает и "суверенитет". Причем главный контраргумент звучит приблизительно так: думать, будто что-то угрожает суверенитету огромной страны, "протянувшейся от Калининграда до Владивостока, - это опасный бред" (Мариэтта Чудакова в "Ведомостях").

На мой взгляд, все гораздо сложнее. Мнение будто суверенитету крупных государств вообще ничто и никогда не угрожает - это наивное заблуждение. Советский Союз был по всем параметрам больше Российской Федерации, но приказал долго жить, унеся в историю и свой суверенитет. Последний, помимо прочего, предполагает территориальную целостность. Еще несколько лет назад только ленивый не говорил, что Россию ждет та же судьба, что и СССР, в условиях продолжавшегося "парада суверенитетов". Что, такая перспектива навсегда ушла? Еще совсем недавно существовал суверенный паханат Ичкерия, отделивший себя от России. Что, сепаратизм на Северном Кавказе безвозвратно канул в прошлое? К нашей стране есть территориальные претензии со стороны ряда соседей, заявляющих свой суверенитет на некоторые наши земли. А на Западе все еще в ходу теории заклятых друзей, которые настолько любят нашу страну, что одной России им мало, им нужно несколько: до Волги, до Урала и т.д.

А еще был целый период, когда крупное государство Россия само отказывалось от суверенных прав, в частности, на собственную экономическую политику. Напомню, в 90-е годы бюджет страны и ее экономические планы утверждались Международным валютным фондом и Всемирным банком, которые давали займы, если Кремль полностью соглашался с их рекомендациями. К чему выполнение этих рекомендаций вело, думаю, не стоит напоминать. А без займов обойтись было нельзя, поскольку в казне было пусто, а внешний долг рос, как на дрожжах, что еще больше сужало пространство для суверенных действий.

Бывает, крупные страны отказываются от части суверенных прав, когда вступают в межгосударственные объединения. Так государства - члены Европейского союза отдали 60 - 70% своих суверенных функций в Брюссель. А восточноевропейские страны прямо-таки наперегонки сдавали свои суверенитеты в ЕС и НАТО, а свои предприятия - транснациональным корпорациям. Однако, с одной стороны, это далеко не гарантировало их стабильности и процветания, что хорошо видно на фоне нынешних бурных событий в Будапеште или Варшаве, отражающих 10-процентный дефицит бюджета в Венгрии и 20-процентную безработицу в Польше. А с другой стороны, даже если мы очень захотим (как хотели в начале 90-х), то не сможем отдать суверенитет европейским структурам, поскольку нас никто и никогда туда не примет. Для них мы слишком большие и слишком русские. Россия обречена оставаться самостоятельным центром силы, как США или Китай. А такие центры силы всегда суверенны.

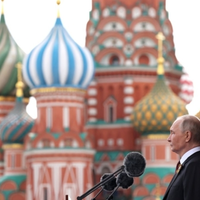

Одна из доминирующих тем в разговорах о "суверенной демократии": эта концепция принимается на политическом Олимпе далеко не всеми. Заместитель главы администрации президента Владислав Сурков ее поддерживает, а Дмитрий Медведев (интервью журналу "Эксперт") и сам Владимир Путин (встреча с участниками "Валдайского клуба") ее опровергают. По-моему, здесь очевидное недоразумение, связанное с игнорированием первоисточников. Как грамотные юристы Путин и Медведев отметили, что демократия относится к характеристикам политического режима, а суверенитет - к позиционированию страны в мире. При этом президент признал дискуссию о суверенной демократии не вредной, а Медведев заметил: "Если суверенная демократия - это демократия плюс жесткий государственный суверенитет, то это вполне обоснованно".

Ровно об этом речь и идет. "Суверенная демократия" - это концепция, которая предполагает создание в России демократического государства, сохраняющего независимость во внешних и главенство во внутренних делах.

Не больше, но и не меньше.

Новости

В последнее время дискуссии о "суверенной демократии", о чем мне уже доводилось писать, не сходят со страниц прессы. Причем страсти кипят нешуточные. Спорят о сути понятия, о его соответствии интересам развития России, о приемлемости для высшего российско

Все больше людей предпочитают жить одни - без супругов, без детей, без родни

Тяга к одиночеству — мировая тенденция, особенно затрагивающая развитые страны. Ученые называют это скучным термином «домохозяйства, состоящие из одного человека». И Россия тоже в тренде. Как отмечает...

80 лет назад Советская армия пошла на штурм столицы прусского логова

В ходе Восточно-Прусской операции, начавшейся 13 января 1945-го, уже через две недели Красная армия дошла до Кенигсберга. А 29 января город был окружен. Однако стремительный 100-километровый бросок дался дорогой ценой....

80 лет назад состоялась историческая встреча на Эльбе

1719 В Лондоне вышло первое издание романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». 1792 Установленное в Париже доктором Жозефом Гильотеном устройство выдержало первое испытание, отрубив голову разбойнику Николя Жаку Пеллетье....

Командование противника держало против российской армии только две бригады территориальной обороны

Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) повторило ошибку, допущенную российскими генералами в августе 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Подоляка. «Фактически военное командование ВСУ здесь...

Хороших решений проблемы бродячих собак пока не найдено

Всего месяц радовала благовещенских жителей и гостей города лебединая пара, выпущенная биологами в Ивановское озеро. Потом белоснежную лебедушку растерзали бродячие собаки, и вдовец еще долго рассекал водную гладь в поисках...

Первые иски к кикшеринговым компаниям появились сразу в нескольких районных судах Петербурга

Это свершилось под напором возмущенных граждан, ставших жертвами на тротуарах и пешеходных переходах. В сентябре 2024-го на Татьяну наехал электросамокат с несовершеннолетним подростком за рулем. Жертва ДТП получила...

В Калининграде получили первую партию черной икры

Умный дрон вернется В Новосибирском государственном университете создали беспилотный летательный аппарат, способный доставлять грузы в труднодоступные районы. На испытаниях дрон успешно перелетел Обское водохранилище и доставил...

Выведена формула: чем выше каблуки, тем больше хромает экономика

Оказывается, состояние экономики можно измерять не только скучными цифрами, отражающими уровень инфляции, ВВП и курс доллара. Найдены показатели позабавнее и поточнее. Такие, например, как индексы женских юбок и мужских галстуков —...

Может, государству стоит обратить внимание на проблемы миграции?

События прошлой недели вновь ставят вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. В минувший понедельник, 14 апреля, СМИ сообщили, что кладовщик из «Яндекс Лавки» и повар из ООО «Урюк» были...

Есть ли жизнь за МКАД? «Труд» ответственно заявляет: есть! Да еще какая!

Недавно был обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни. В лидерах — Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Самарская, Ленинградская, Калининградская, Ростовская области и Краснодарский...

Ветеран СВО, оставшись без ног, личным примером помогает инвалидам войны побороть страх перед неизвестностью

«С какими чувствами мы возвращаемся с войны? Если честно, то с определенным страхом, понимая, что адаптироваться к мирной жизни будет непросто. Особенно это касается тех, кто получил в бою серьезные ранения, —...

В одном из дворов Архангельска появился механизированный дворник

Непьющий дворник, причем из местных Архангельский инженер Денис Коробицын решил вопрос уборки снега возле своего многоквартирного дома. Умелец изобрел радиоуправляемую снегоуборочную машину, которая за полчаса очистила двор от сугробов....

Противник понес их за минувшие сутки в зонах ответственности группировок войск «Центр», «Восток» и «Днепр»

В ходе специальной военной операции группировки войск «Центр», «Восток» и «Днепр» Вооруженных сил России уничтожили за минувшие сутки без малого 800 украинских военнослужащих. Об этом сообщает в социальной...

В преддверии курортного сезона активизировались поддельные сайты по бронированию отелей

Еще один солдат не без вести пропавший: Члены чувашского отряда «Память» нашли останки солдата, павшего смертью храбрых 83 года назад. Волонтеры проводили раскопки на месте боевых позиций пехотного полка возле приволжского...

Это поселок заняли подразделения группировки войск «Запад»

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» пресс-служба Министерства обороны РФ. Это поселок, который...

У россиян в массе безэмоциональные «покерные лица»

На занятиях по актерскому мастерству люди от 18 до 65 лет включительно пытаются изобразить эмоции на своем лице. Упражнение называется «Вам письмо». «Актер» вытягивает случайное послание и,...